Recuperamos este artículo del blog “El orden mundial” en el que se analizan algunas de las razones de la expansión actual de la islamofobia en Europa. Como muestra el artículo, más allá de una postura real con respecto al islam, se trata de un fenómeno arraigado en la crisis económica que estalló en 2007 y en el deterioro del modelo laboral impulsado desde mediados del s. XX. Asimismo, el fortalecimiento de la islamofobia se inscribe en el creciente euroescepticismo del continente, el sentimiento de pérdida de la identidad y la sensación de desatención por parte de un sector de la ciudadanía antes mayoritario. Como concluye el artículo, se trata de un problema de percepción, en el que los sentimientos desempeñan un papel mucho más importante que el argumentario real empleado por los movimientos islamófobos.

La islamofobia se ha vuelto un tema central en la agenda política de los países europeos de la mano del auge de los partidos de extrema derecha. Sin embargo, este fenómeno no es más que una evolución del discurso xenófobo de este tipo de partidos adaptado al contexto actual de Europa y unido al miedo y el desconocimiento del mundo islámico.

Es lunes 13 de octubre de 2014. Entre 200 y 300 personas se congregan en una céntrica plaza de la antes ilustre y hoy decaída Dresde, al este de Alemania. Lutz Bachmann es el promotor de la convocatoria, cuyo fin es protestar contra la llegada de refugiados musulmanes al país. Por aquellos días se cuentan por miles quienes cruzan el Egeo y se internan hacia Europa a través de los Balcanes tratando de alcanzar una vida mejor. Dejan atrás los horrores de la guerra en Siria, Afganistán o las persecuciones que se viven en los países del África subsahariana. El tímido grupo que Bachmann ha logrado convocar ya tiene nombre: Patriotas Europeos contra la Islamización de Occidente, también conocidos como Pegida.

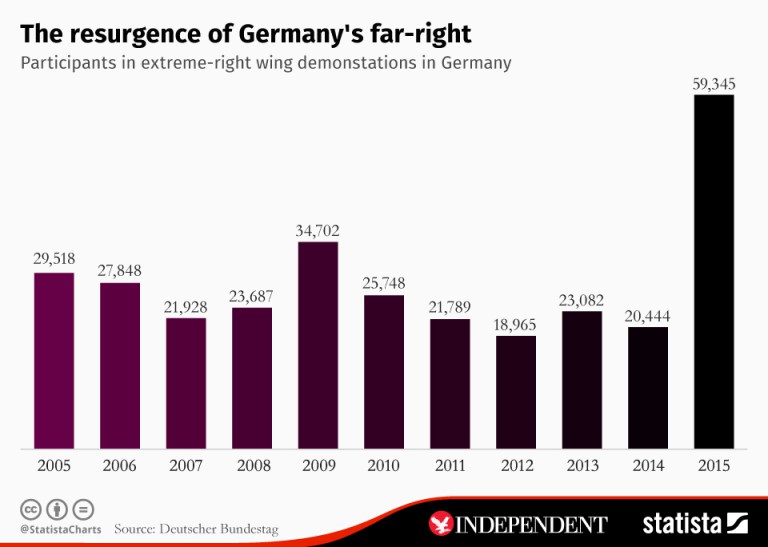

El lunes siguiente se producirá el mismo encuentro, con idénticas demandas, y así el primer día de todas las semanas. La única diferencia en las marchas es el número de asistentes. A medida que la crisis en el Mediterráneo arrecia, cada vez más sajones se dejan caer por allí. Los ultraderechistas convencidos, neonazis de escaso pelo y botas altas, se van haciendo minoría a medida que más ciudadanos a medio camino entre el desencanto y la confusión se adhieren a los lemas de Pegida. Pocas semanas después, quienes acuden a la llamada de este grupo se cuentan por miles, y en enero de 2015 sus marchas reúnen con facilidad a varias decenas de miles de personas.

Xenófobo e islamófobo son las dos etiquetas que inmediatamente quedan asociadas a este movimiento. La segunda de ellas es relativamente novedosa en las sociedades europeas. Sin embargo, quedarse en esos términos es poco menos que superficial, ya que la islamofobia viene a ser un ingrediente extra en una ecuación que llevaba tiempo circulando por el Viejo Continente a colación de la gigantesca crisis económica, política y social vivida desde el año 2008. Este movimiento, a fin de cuentas, es una combinación del miedo occidental, tan propio del siglo XXI, unido al extremo desconocimiento —y su consiguiente simplificación— del mundo islámico.

El miedo o la falsa ilusión de un blindaje invisible

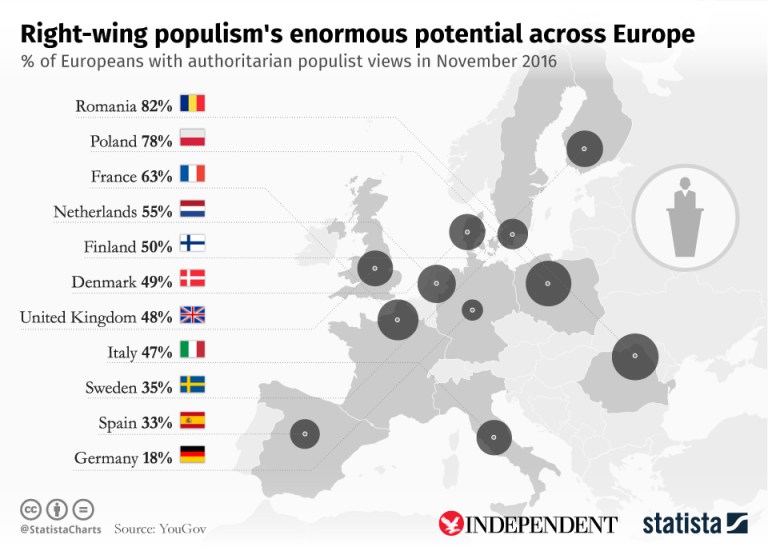

No es en absoluto casual que este movimiento islamófobo comenzase en Dresde, como tampoco es algo irracional, repentino ni extraño que durante estos últimos años la islamofobia se haya ido convirtiendo en un argumento central en los distintos partidos de ultraderecha que han ganado peso en suelo europeo. Electoralmente, es un nicho en auge y un buen número de ciudadanos continentales se sienten cada vez más identificados con los postulados de esta fobia, que tiene un componente tanto de temor como de rechazo. Sin embargo, no es un suceso aislado, sino que forma parte del amplio catálogo de consecuencias negativas que ha traído el fracaso —parcial— de la globalización.

El estallido de la crisis financiera en 2008, luego mutada a económica y política, fue el fin del relativo esplendor económico vivido en Europa occidental después de la caída del bloque oriental, algo similar a los Treinta Gloriosos de la posguerra, solo que con el enfoque neoliberal surgido del tratado de Maastricht y la construcción europea resultante. La industria continental, especialmente la pesada, había sido prácticamente desmantelada en favor de una industria más ligera y aquellos sectores supervivientes lo hicieron gracias a una elevada tradición de investigación y desarrollo, algo casi exclusivo del norte de Europa. Así, millones de empleos tradicionales desaparecieron o se trasladaron al este de Europa y al sudeste asiático mientras los países desarrollados aguantaban con dos roles: consumidor y productor de bienes de alto valor añadido. Sin embargo, esta reconversión dejó a una parte importante de la fuerza laboral en una situación manifiestamente peor a la que gozaban unos años o décadas atrás. Los trabajos casi de por vida con sueldos aceptables dejaron paso a despidos masivos, prejubilaciones y precariedad.

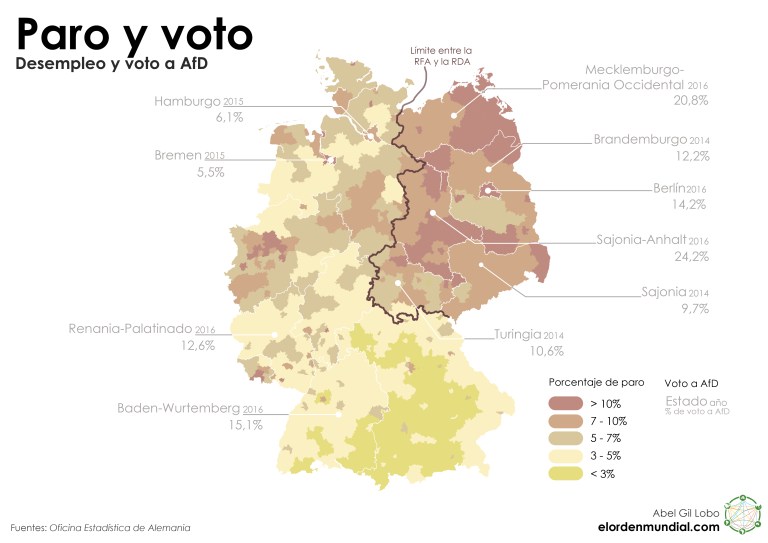

En la Sajonia contemporánea esto se ve con facilidad. La industria existente en la antigua República Democrática Alemana (RDA) fue liquidada a principios de los noventa casi de la noche a la mañana y, a pesar de los esfuerzos federales por equiparar los niveles económicos del este con los del oeste, el desequilibrio es todavía hoy evidente. Esta segunda Alemania se ha visto más golpeada por la crisis actual que su contraparte occidental; ni que decir tiene que sus oportunidades para esquivar el torpedo económico han sido muy inferiores. Desde la reunificación, la riqueza es estructuralmente menor en el este, así como el desempleo y la desigualdad se mantienen notablemente más elevados que en el oeste germano. Así pues, no es de extrañar que este escalón económico haya generado incertidumbres y miedos en la población ante un futuro que no solo no parece que vaya a corregir la tendencia que los ha perjudicado, sino que la va a promover.

Euroescepticismo y el descontento con la UE

Lejos de tener una única causa, el miedo europeo también ha venido dado por la parte política. En este aspecto engarza en buena medida con el euroescepticismo. Desde hace un cuarto de siglo, la política europea ha ido primando la supranacionalidad a lo local, un factor que se ha visto determinante con la actual crisis económica. Los Estados han cedido competencias —demasiadas, a ojos de muchos ciudadanos— a una entidad llamada Unión Europea tremendamente alejada de las demandas existentes en los distintos Estados miembros y más aún en territorios concretos.

Esta tendencia, de identidad en muchos aspectos vacía —el europeísmo no es una sensibilidad aún extendida— y poco ágil en la gestión, ha cosechado bastantes más críticas que elogios durante los últimos años. Es más, esta deslegitimación ha contagiado a los propios sistemas políticos nacionales de los países europeos, ya que, salvo puntuales excepciones, ha habido uniformidad en respaldar a la Unión Europea como proyecto. Así pues, desde los movimientos de izquierda en la periferia europea hasta las tendencias bastante escoradas a la diestra en el centro y norte continental, la crítica al sistema establecido se ha hecho central. Los partidos tradicionales han sido una muleta y no un contrapoder de lo que los escépticos y los fóbicos apuntan como una de las mayores causas en el deterioro de sus respectivas sociedades: el papel o directamente la existencia de la Unión Europea.

Esta tendencia también bebe del ámbito político nacional, si bien en muchos aspectos es equiparable a los movimientos de extrema derecha que han proliferado por Europa; la islamofobia, recordemos, es básicamente un extra añadido a la panoplia de características de los movimientos xenófobos y euroescépticos. El movimiento islamófobo está formado en su mayoría por hombres blancos heterosexuales del entorno rural o ciudades de tamaño medio y con niveles educativos y de renta inferiores a las respectivas medias nacionales. Esto no es de extrañar: cada una de estas características tiene como origen una disfuncionalidad del sistema en el que viven. Además, en cierto sentido, la identidad de hombre blanco heterosexual —en lo que coincide, por ejemplo, con algunas pautas de voto observadas en la victoria electoral de Donald Trump— es autopercibida como una desventaja.

El movimiento islamófobo está formado en su mayoría por hombres blancos heterosexuales del entorno rural o ciudades de tamaño medio y con niveles educativos y de renta inferiores a las respectivas medias nacionales

Este grupo, ya de por sí bastante desencantado con el sistema, se siente invisibilizado —e incluso discriminado— por sus respectivos Gobiernos en favor de otros colectivos, como las mujeres, las personas LGTB o los inmigrantes; así, perciben que sus demandas y necesidades son secundarias frente a las de los colectivos antes citados. En este sentido, la desafección con el sistema se acrecienta al no verse representados ni atendidos por él. En definitiva, surge el miedo a verse desplazados fuera del sistema cuando hace pocos años constituían placenteramente su centro. Por ello no es raro que la xenofobia y la islamofobia se combinen con un discurso machista y homófobo, si bien es cierto que el populismo de derechas ha conseguido hacer suyas la defensa de la mujer y el colectivo LGTB frente a esa supuesta amenaza externa que representaría el islam.

De igual manera, como no podía ser de otra forma, también la globalización cultural tiene su aportación a la islamofobia a través de una enorme crisis de identidad. Al igual que la mayoría de votantes de la extrema derecha, el movimiento islamófobo forma parte del perfil más golpeado por la globalización económica y uno de los que menos en contacto está con los beneficios de la construcción europea, aquellos que han sido poco o nada partícipes —o al menos eso perciben— de las bondades del siglo XXI mientras creen verse afectados por todas sus contrapartidas.

En este sentido, el vaciamiento identitario vivido en la Europa actual en favor de una identidad mundial, con trazos de cosmopolitismo, contrasta claramente con el reforzamiento de la identidad nacional que este sector defiende. Y, como ha sido habitual a lo largo de los siglos, la construcción de una retórica nacionalista a menudo requiere de la creación de enemigos —reales o solo percibidos— que pongan en peligro dichos valores. En este caso, la amenaza del islam sería la excusa para rescatar esa identidad parcialmente perdida, mitificada a menudo en una Europa de naciones democráticas de tradición cristiana.

El fracaso del modelo multicultural —un término ya de por sí confuso— se hace patente en este movimiento, que, como si se tratase de una prueba científica, supuestamente demuestra la incapacidad y la ausencia de voluntad de numerosas comunidades —especialmente musulmanas— de integrarse adecuadamente en las sociedades europeas, una dinámica fomentada, a su parecer, por los Gobiernos y el resto de los sectores políticos. Para frenar esta deriva consideran necesaria la conformación de un movimiento político que le devolviese la grandeza al país, echase del poder a las élites que lo llevan a la ruina y consiguiese una homogeneidad social e identitaria como en épocas pretéritas —o tempora, o mores!—. La motivación: simple y llanamente, el miedo a ver su nación destruida por una cultura ajena y por unos gobernantes percibidos como cómplices.

No obstante, todos estos factores —más alguno de clave nacional según el país— han generado resultados muy diversos. Combinados en proporciones distintas y con cierta variedad de enfoques, encontramos desde la eclosión del populismo de izquierdas en el sur europeo —caso de Podemos en España, el Movimiento Cinco Estrellas en Italia o Syriza en Grecia— hasta el del populismo xenófobo de derechas del Frente Nacional en Francia, el Partido por la Libertad en Países Bajos o la consolidación de la ultraderecha en los países nórdicos. Sin embargo, uno de los factores diferenciadores entre el grupo mediterráneo y el continental es una xenofobia dirigida especialmente hacia la población musulmana.

Un mundo reducido a etiquetas

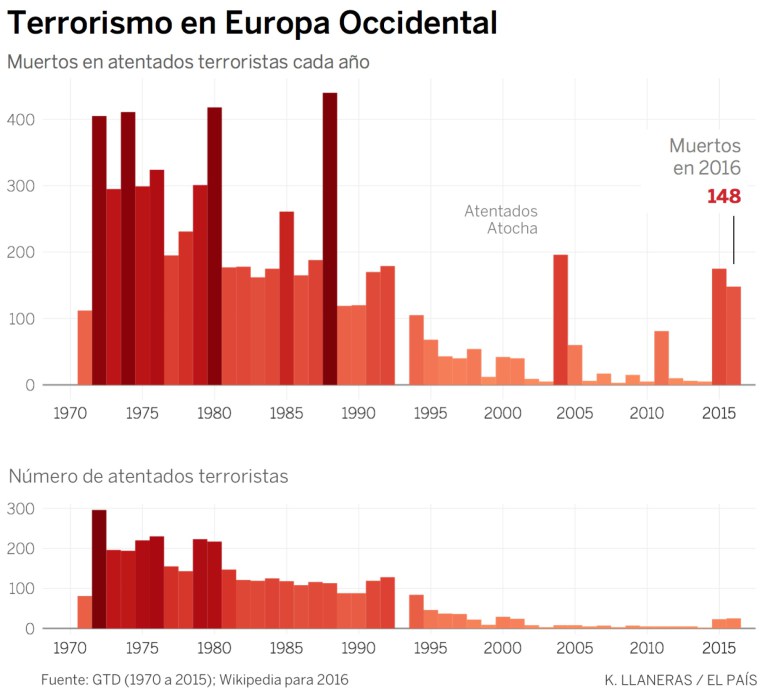

Aunque la gran eclosión islamófoba en Europa se haya producido en los últimos años, no es una tendencia tan reciente, ya que en buena medida ha ido evolucionando de la mano del terrorismo islamista en Occidente durante este siglo. Los elementos discursivos islamófobos siguen siendo prácticamente los mismos, lo que hace todavía más llamativo que no se haya logrado consolidar un contrargumento político para frenar esta tendencia.

El origen del proceso contemporáneo bien se puede situar en los atentados del 11 de septiembre de 2001 en Nueva York. Mediáticamente, fue el primer pico en el que un atentado islamista ocupaba semanas de noticias y centraba todos los análisis, por lo que era ineludible que la religión, una de las grandes motivaciones de los ataques —aunque no la única—, saliese a debate. En esta línea, era igualmente irremediable que en ciertos sectores se empezase a naturalizar la idea del islam como una religión violenta cuya única y principal motivación era reducir Occidente a sus cimientos. La amenaza era real —se había producido el mayor atentado de la Historia, a fin de cuentas— y el enemigo estaba detectado. La máquina de la islamofobia comenzaba a funcionar.

Atentados posteriores, como los del 11 de marzo de 2004 en Madrid o los del 7 de julio en Londres al año siguiente, dieron más peso al argumento de esta supuesta oleada terrorista antioccidental. Además, episodios intermedios como el asesinato del director neerlandés Theo Van Gogh sacaron al yihadismo del plano internacional para hacerlo local. Germinaba así la idea de que los terroristas, en vez de venir desde miles de kilómetros, estaban ya en las sociedades europeas. Huelga decir que ese cambio de percepción —de la amenaza externa a la interna— fue un acicate para la criminalización de los colectivos musulmanes en buena parte de los países europeos y el refuerzo del islam como religión belicosa.

En los escasos años de transición entre la amenaza de Al Qaeda y la del Dáesh, la llama islamófoba se mantuvo viva gracias a no pocas polémicas con caricaturas de Mahoma como protagonista. La sátira, ampliamente normalizada en Europa, se encontró con airadas protestas en cada uno de estos episodios tanto en las poblaciones musulmanas europeas como en países de Oriente Próximo. El argumento estaba servido en bandeja: “Los musulmanes no se han adaptado al juego democrático occidental, por lo que son una amenaza para él”.

Es más, la islamofobia se ha convertido en arabofobia: en este juego simplificador, el amenazante islam se acota al mundo árabe.

Y en estas llegó el Dáesh, cuya sofisticación propagandística y política era bastante más elevada que la de Al Qaeda. Más atentados en Europa y, ahora sí, una gigantesca crisis social, económica y política que había socavado los otrora sólidos cimientos de la etapa de los acólitos de Bin Laden. Una Europa débil en muchos aspectos y con una amenaza más evidente y fuerte que la de Al Qaeda no podía sino generar un movimiento de reacción en determinados sectores sociales, aquellos precisamente más afectados por la debilidad comunitaria y con una percepción de amenaza para su entorno e identidad.

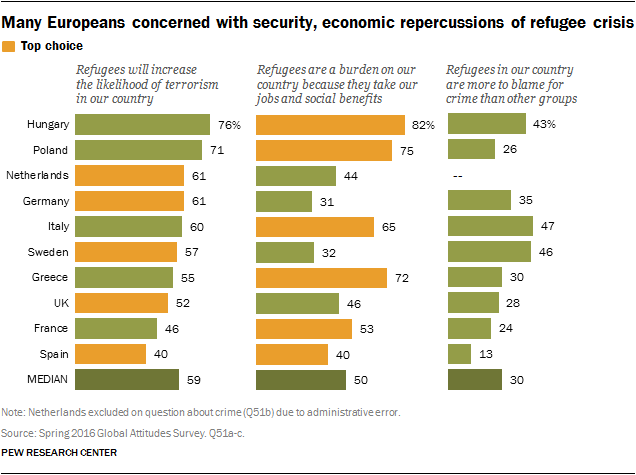

Sin embargo, ha sido con la crisis de refugiados donde argumentativamente más ha tenido que estirarse la islamofobia, pese a lo llamativo de que tan pocos actores —políticos y mediáticos— hayan sabido o querido aprovechar sus inconsistencias. Justamente por no plantear un discurso de oposición, la extrema derecha y el discurso islamófobo se han asentado en la primera línea de la agenda política y han arrastrado a todo el espectro hacia esas posiciones, a pesar de que, no tan paradójicamente, el islamismo radical y la extrema derecha comparten algunas características.

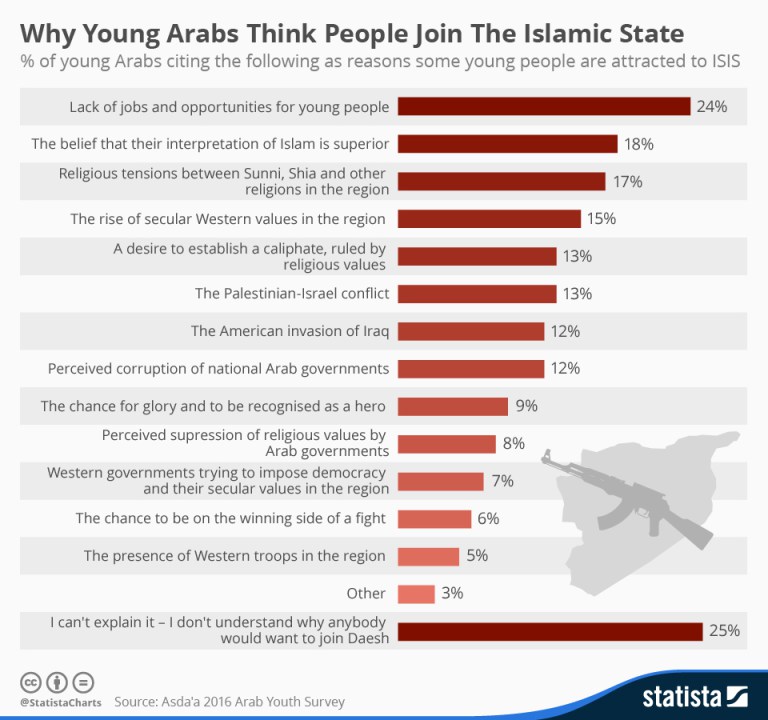

Esta aparente debilidad reconvertida en fortaleza es la simplificación del discurso. La islamofobia no es más que xenofobia orientada hacia la religión —lógicamente, se da por sentado el enorme desconocimiento existente al respecto—. Durante todos los años de terrorismo islamista apenas se han hecho esfuerzos de pedagogía o divulgación sobre qué es el islam; el debate nunca ha salido de los buenos y los malos, que, más que dar argumentos, ha sido una concatenación de etiquetas y estereotipos. Las simplificaciones también se han hecho evidentes con los refugiados, con una única realidad y variable que explica el Gran Oriente Medio: la religión. Las dinámicas históricas, políticas, económicas y sociales directamente desaparecen: “Los (coloque aquí la nacionalidad del país musulmán que prefiera) son violentos y peligrosos porque son musulmanes”.

Lo relevante aquí es la percepción. Es un debate asimétrico en el que los sesgos, los estereotipos y las emociones tienen mucho más peso que la argumentación.

Es más, la islamofobia se ha convertido en arabofobia: en este juego simplificador, el amenazante islam se acota al mundo árabe. Poco importa que los cuatro países del mundo con más musulmanes —Indonesia, Pakistán, India y Bangladés— no sean árabes, así como reducir a la etiqueta de musulmán la enorme variedad y realidad de esta religión cuando la corriente que realmente representa una amenaza está claramente identificada: el salafismo yihadista. En definitiva, poco importan el chiismo, los sufíes o el arraigado laicismo de los países de tradición panárabe, como Siria. Ideas claras, simples y fácilmente identificables: el estereotipo está construido. Y esto solo en cuanto al contenido, ya que también se podría entrar a valorar el papel —tan extendido en el presente— de las redes sociales y la desinformación a través de titulares, medias verdades o falsedades rotundas.

Lo relevante aquí es la percepción. Es un debate asimétrico en el que los sesgos, los estereotipos y las emociones tienen mucho más peso que la argumentación. No obstante, considerar marginales estas posturas en el debate público ha provocado su lento pero inexorable avance. Incluso se puede decir que quienes han intentado detenerlo le han dado más impulso: los medios, salvo honrosas excepciones, simplificando todavía más la cuestión por el mismo desconocimiento del que adolece la islamofobia y percibidos como otro elemento del sistema, y la izquierda tradicional, tremendamente deslegitimada al ser percibida como parte del problema estructural vivido durante estos años, cediendo al discurso de la extrema derecha.

La islamofobia se ha asentado como una característica más de la crisis que en muchos aspectos sufre el mundo europeo; al estar ligado intrínsecamente a ella, no remitirá hasta que la larga lista de debilidades e inconsistencias del Viejo Continente sea resuelta. A fin de cuentas, Europa también tiene sus contradicciones. La sajona Dresde no deja de ser la ciudad que vio nacer a Richard Strauss, inspiración superlativa del nazismo, y la Oda a la alegría, el poema en el que hoy se basa —musicalizado en la Novena sinfonía de Beethoven— el himno de la Unión Europea.

Fuente: El orden mundial

Sin comentarios